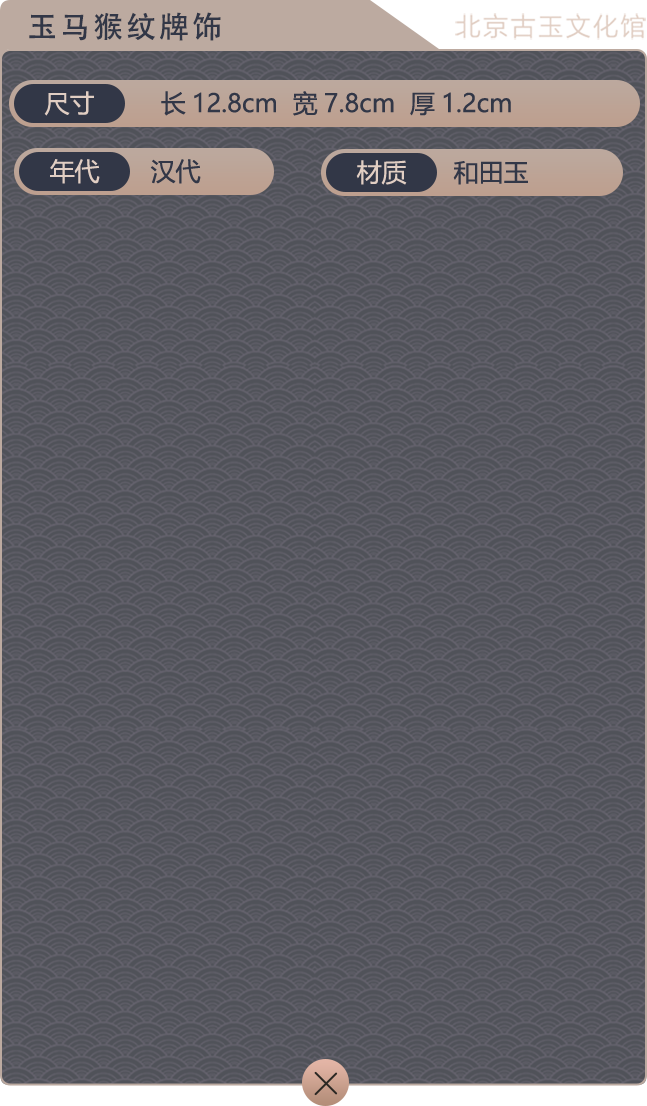

北京古玉文化馆藏有一快玉牌饰,长12.8cm,宽7.8cm,厚1.2cm。它是由和田玉浅浮雕完成。其年代为汉代。

这件作品的艺术性很强,虽然是写实手法,但非常简洁明快,以及其简练流畅的线条,生动勾勒出猴子骑坐马上。它以马身省略,凸显马的头部来体现马昂首嘶鸣的形象。

猴,生动活泼、富有灵性,深得人们喜爱,在中国民间具有深厚的文化意蕴。作为十二生肖之一,它与吉祥运气相连,深入人心,常见于小说、绘画,以及民间建筑雕刻中。

中国人对猴子和马的关系,有一种奇特的习俗和观念:在马厩中放置猴子,靠猴子的自由跳动来惊扰马匹,认为这样马就不会得病。古代文献中,也有许多关于猴子与马在一起就能防止马匹不得病的观念的记载。如:《五杂俎》、《搜神记》、《四时纂要、《夷坚志》、《虎钤经》、《猗觉寮杂记》,都有相关记载。

猴子和马的复合形象在我国最早出现于春秋战国时期的宁夏、内蒙一带。二十世纪初,西方人赫定在新疆和田约特干也采集到一件猴子骑马的陶俑。这些地方气候大多不适合猴子生存,为何猴子的形象却会在这里出现,并且是和马组成一个饰件或一幅画面?

日本人石田英一郎认为:“从猴子本身生物学上的分布情况来看,或从它在宗教信仰当中所占地位来考虑,这种思想的起源,恐怕是在由日本、中国、印度组成的圈内,即在猿猴分布最多而猿猴宗教崇拜的中心地域的印度”。印度古文献《梨俱吠陀》、《摩柯婆罗多》、不空译《摩柯僧袛律》中,也都有猴子和马关系的叙述。这些记载证明在印度的佛陀或更早的时期,就有了猴子与马的复合观念,并且已经产生了猴子能给马治病的复合观念。

后来,这种观念经过斯基泰或其他草原民族传播到了我国的新疆、宁夏和更远的鄂尔多斯草原。猴子和马这一形象的功能正好符合我国北方草原民族以马为伴的生存状态。于是,这里的草原民族通过这一形象来祈求自己的马匹无灾无病、膘肥体壮。

另一方面,瑞典探险家斯文赫定在新疆和田约特干发现的猴子骑马陶俑正好填补了印度和中国大陆之间传播当中的媒介方面的空白。猴子在新疆这里本无法生存,所以,只能说其形象的出现是出于图像上或者观念上的传播。

猴子和马这一组合形象及其附属功用不仅在我国北方草原地带流行和传播,后来也通过北方草原文化又带到了中原农耕文化,和中原农耕文化相结合。这一切,在许多汉代出土文物中,都得到了有力印证。

甘肃金塔县汉代居延肩水金关遗址出土木板画、四川成都曾家包出土东汉画像石墓、河南密县打虎亭一号汉墓南耳室西壁石刻画像、陕西绥德四十里铺汉代画像石、陕西管庄、白家山、贺家湾、四十里铺等地出土画像石等文物上,都有相关题材的表现。

上面所提到的图像有一个共同特点,就是:马匹都被拴在马厩中或树上,并且旁边有一只猴子。这些画面与我国古代文献中记载的有关猴子给马能治病线索,非常吻合,因此,画面所反映的寓意,就是猴子能给马治病这一观念。

另外,“猴”与“侯”,“逢”与“封”的谐音关系,使其造型又表示了“马上逢(封)猴”的寓意。秦汉时期,汉、匈之间经常发生战争,骑兵大行其道,《史记·陆贾列传》陆贾对汉高祖说:天下可“居马上得之,宁可以马上治之?”就是证明“马上”为马背之上的含义,寓指在马背上建立军功而封侯。而早在商、周时期就有公、侯、伯、子、男爵位的称号。所以,汉代出现“猴”、“马”形象的文物,其寓意之一就是通过武力征伐,在“马背上”建立功勋,进而封侯晋爵。这就是猴子和马这一题材艺术所包含的信仰观念的一次转变。

由此,我们就可以省察北京古玉文化馆所藏这件猴马组合的玉雕作品,它所反映的文化内涵和它的渊源之久远了。

不管是猴马造型最初的寓意,还是后来寓意的转借,都是一种人类对美好未来的向往,猴子给马治病是希望马能更好的为人类服务,同时也显示了古代人类淳朴的思想。