主打稿

2015年10月18日

新华网北京10月18日电 “直过民族”,是我国56个民族中的特殊成员。他们从原始社会或奴隶社会跨越几种社会形态,直接进入社会主义社会,几乎“一夜之间”跨越了其他民族上千年的历程。

中国“直过民族”脱贫,是人类文明史上的奇观。而在与现代生活接轨的进程中,每个“直过民族”都经历着经济、文化、社会的碰撞与变革,有快乐幸福,也有艰辛苦痛。

“全面实现小康,一个民族都不能少。”习近平总书记今年1月在云南考察时强调。

那么,“直过民族”脱贫现状如何?面临哪些困难和问题?日前,新华社记者深入位于西南基诺、布朗、瑶族山区,了解到了大量鲜为人知的情况。

中国最后确认的民族已融入现代生活

9月,记者到云南西双版纳州景洪市基诺山基诺族乡洛特老寨采访时,整个寨子随处可见晾晒的茶叶。在一处空地上,六七名妇女一边分拣茶叶,一边听着手机里播放的流行音乐。远处山上可以看见密密麻麻的橡胶树。

在村民车基的木房子里,洗衣机、电冰箱、电磁炉等家用电器一应俱全,还有一辆摩托车和拖拉机。打开冰箱,里面冷冻着猪肉和罐头。有些人家还买了小汽车。

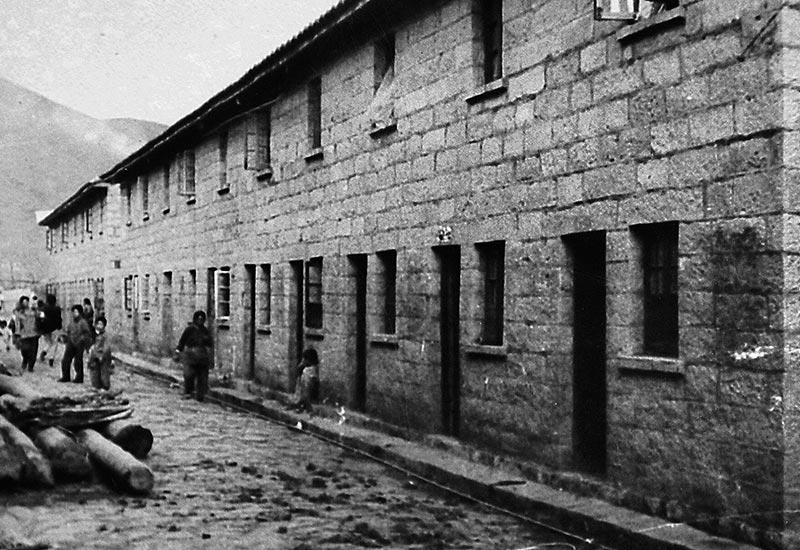

放在东部地区,这样的生活并不稀奇。但如果了解到以下情况,人们不能不感叹变迁之快:上世纪90年代以前,这里还都是茅草房,1995年以前家家户户都点煤油灯,2000年才通自来水。

洛特老寨有34户150多人,和其他基诺族寨子一样,仅仅几十年前还过着原始部落刀耕火种的生活。基诺族有2万多人口,1979年被确认为我国最后一个少数民族。

2000年初,基诺山被列为国家民委、国家扶贫办“两山”扶贫综合开发项目,此后又被列入云南人口较少民族综合扶贫开发、富民兴边等项目。

当年11月,基诺山扶贫综合开发项目动工,到2014年底共完成基础设施建设、社会公益事业、综合示范村建设、基本农田建设、生态环境建设、科技培训及产业开发七大建设项,完成投资1.4亿元。

经过14年多形式、不间断的扶贫开发,山乡面貌发生了翻天覆地的变化。基诺族群众的钱包鼓了起来,全乡农民人均纯收入从2000年的800元增加到去年的9308元,增长1064%。

更具历史意义的是经济发展方式的转变。景洪市基诺乡副乡长唐宏忠说:“以前很多出去打工的基诺人都回来了,家乡的橡胶、茶叶产业开发,可以让他们过上比打工赚钱还要富足的生活。”

基诺族正在与外界深度融合。只念过小学的车基,最大的梦想是让现在仅3岁的女儿读大学。她认为,只有读书才能走出大山、摆脱贫困。

当地干部介绍,新中国成立以来,基诺族已培养出了2000多名大学生,这一比例在其他少数民族中都算是比较高的。

特殊的帮扶,特殊的困境

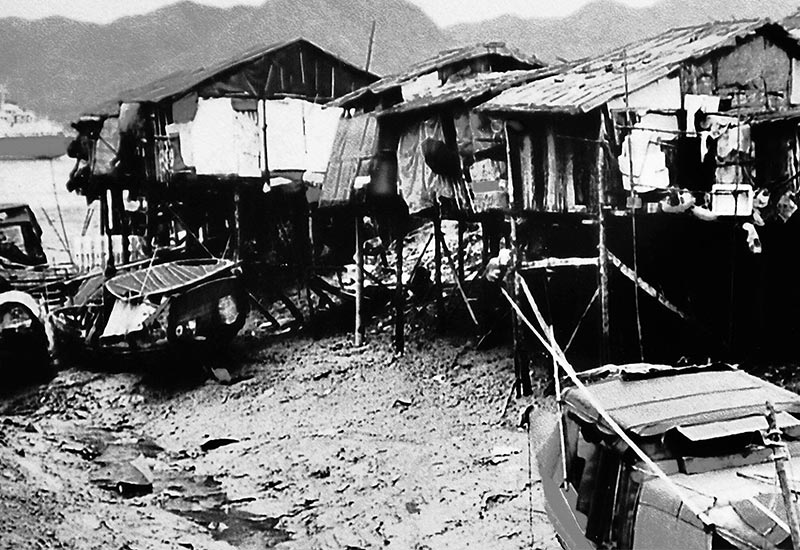

云南勐海县布朗山乡曼囡村曼班三队的拉祜族人,仍在布朗山深处采野菌、割松香,偶尔到寨子外用家酿的玉米酒换些油和盐。

连接曼班三队与外部世界的唯一通道,是一条通往曼囡村委会的土路,十几公里长,狭窄崎岖,长期无人管护,几乎要被齐人高的杂草吞没了。记者从村委会出发,颠簸了约一个小时,才见到那十几栋吊脚木屋。

听到声响,村民纷纷奔到屋外观望。有的孩子藏在木房后,瞪大双眼,好奇地看着到访的陌生人。

记者到访的那天,正值拉祜族传统的新米节。他们请来其他寨子的亲朋好友一起庆祝。村组长扎康光着膀子,赤脚蹲在火塘边炒菜,土蜂蛹是他从山上采摘的佳肴。

曼班三队有17户63名拉祜族人,从前生活在偏远深山里。2004年,当地政府想让村民们搬出来,特意选址在乡村公路边为他们修建了新的木屋。可村民一是嫌新房离田地太远,干农活不方便,二是觉得新房子是石棉瓦屋顶,夏天住在里面太热,住了没过多久又悄悄搬回深山里。2010年,政府又在离村寨原址较近的地方为村民拉通水电、修建木屋,还给家家户户装上了太阳能,村民们才陆续搬出来。

然而,与其他贫困地区相比,“直过民族”的贫困程度更深,贫困原因也更复杂,经济基础更薄弱,思想观念更滞后。对其他贫困群体起作用的帮扶措施,在这里往往难以达到同样的效果。

在贵州省荔波县瑶山瑶族乡,记者看到,部分村民还住在四面漏风的茅草房里,有的连门都没有,被褥下垫着稻草,每年要吃三四个月救济粮,常常十天半个月吃不上一顿肉。有些男子穷得连老婆都讨不上。

而这种现状与历史相比,已有很大进步。一些瑶族群众20多年前才从山上搬下来,那时他们甚至不知床为何物,从没睡过被褥,困了就蜷在火灶边的稻草堆里。

除了地处偏远、交通不便等贫困地区共性难题,“直过民族”所面对的最大挑战是如何跨越社会制度的变迁,在思想观念上与现代生活接轨。由于教育水平低,贫困代际传递在一些“直过民族”群体中表现得更为突出,导致他们几十年走不出“贫困循环”怪圈。

扎康说,曼班三队全寨至今仍没人小学毕业。2011年,这里曾设过教学点,一名老师教10多个孩子。如今教学点撤并了,孩子们也全部辍了学。

而几十公里外的布朗山乡曼纳村,至今还没出过一个大学生。34岁的村支书岩上叫是第一个在景洪市读初中的人。

“那时候,从小学四年级起就要到十多公里外的布朗山乡去读。”岩上叫说,当年他们一起去的有3个人,结果一周后跑回来一个,另一个也不到一个学期就辍学了。

岩上叫分析,孩子不读书也不能完全怪家长,本来经济上确实有压力,再加上村小的师资水平低、起点低,到了乡镇后学习跟不上,时间久了,就回家劳动挣钱了。

对于这些特殊群体来说,“扶贫先扶智”已成为迫在眉睫的问题。

奔小康,“直过民族”怎样“不掉队”?

基诺乡巴朵村“80后”姑娘车都的人生经历,折射着“直过民族”脱贫的艰难和希望。

她曾经拼命读书,想离开贫困的大山。在昆明念职高时,每次寒暑假返校,妈妈总会给她带一罐家里的腌菜。坐长途汽车十几个小时,她都把那罐腌菜紧紧抱在怀里,那是一学期的菜,也是家的味道。

后来,她到北京工作,也收获了爱情,却最终梦碎:她姐姐割橡胶时从树上摔了下来,高位截瘫,父母先后得了重病。她只好跟男友分手,又回到寨子,再也没有把腌菜罐抱出大山。

听说记者从北京来,车都握着我们的手,默默地流泪。“北京”两个字,对她,那么熟悉,又那么陌生和遥远。

但她没有倒下,顽强地撑起了一个家,一点一点地还着家里因看病欠下的十几万元债务。她被寨子里的乡亲选为妇女主任,第一件事就是成立刺绣合作社,要把基诺族的手工刺绣传下去。她梦想有一天,基诺族的刺绣也能申请非遗。

唐宏忠分析,同属“直过民族”,为什么基诺族比其他一些民族脱贫更快?关键在于基诺族离城市近,与外界交流多,信息丰富、观念转变,是推动其加快脱贫的重要因素。

例如基诺刺绣,本来只是一种默默无闻的民族手工艺,但随着互联网打通地域隔阂,加上政府扶持,完全有可能发展成一种市场前景良好的独特商品。盘活独有资源,“直过民族”就可能实现“弯道超车”。

很多“直过民族”的群众都这样顽强地与贫穷抗争,而各级党委、政府正在采取力度更大的“超常规”措施,帮助他们跟上全国人民奔小康的步伐。

由于自然环境、民族特性、历史因素的不同,各“直过民族”在脱贫奔小康路上的节奏也不同,这也决定了他们需求迥异,需要“因群体制宜”的更加精准的帮扶政策。

一些基层干部认为,对“直过民族”地区的基础设施,应着重加大投入。比如道路,仍是制约脱贫的“卡脖子”难题。在基诺山基诺族乡共有乡村道路257公里,其中混凝土路段仅有28.6公里,占11.1%,其余都是砂石路,经常“晴通雨不通”。

很多干部群众认为,医疗卫生是“直过民族”地区需要加大投入的另一个重点。记者在采访中看到,落后的生产生活方式,加上落后的医疗条件,使疾病成为一些“直过民族”贫困群众难以脱贫一大包袱。在西双版纳,有一个村子共有16户贫困户,其中6户就是因病致贫。

“在这些特殊的少数民族地区,保护健康就是推动脱贫。”一名基层干部说。

西双版纳州扶贫办副主任岩三书建议加强对“直过民族”的专项教育,推动更多年轻人与外界交流。多年前,西双版纳有“民族班”培养政策,他读中小学不仅没有花钱,初中、高中还每月补助16至23元,连行李铺盖都免费,这让不少孩子摆脱了贫困的命运。

记者发现,当前在一些“直过民族”群体中,因学致贫、返贫的现象较为普遍。

“如果哪家返贫了,很可能是出了大学生。”岩三书说,每年来找他最多的就是小孩读书的费用问题,“布朗族能考上一本、二本的很少,大多是三本的,一年学费要2万元左右,对于一般家庭来说,经济压力很大。

“教育和文化,就像我们古树茶,一代一代种下去,总有收获的一天。可以争取通过专项资金,让‘直过民族’的年轻人全免费读书。”岩三书说。(记者王清颖、夏军、庞明广、杨洪涛、李春惠)

———— 全文 ————

———— 收起 ————

高清图集