韩信不会想到,他“背水一战”的那条“水”,两千年后变成了臭水沟。

流经井陉县城的冶河,几年前岸边造纸厂、化工厂、钙镁厂林立,河水脏臭,鱼虾绝迹。一到夏天,沿河居民连窗户都不敢开。

近年,井陉全部关闭这些污染企业,河道恢复了生机。沿河办起十多家“渔家乐”,烤鱼成了特色。记者采访时,几只野鸭在桥下悠闲游弋。

冶河的变迁,让人们看到了转型的希望。

郝建忠、郝志刚父子,是成功典型。郝建忠曾是造纸厂职工,而郝志刚在磷肥厂上班,后来两个厂都因污染而关闭,郝建忠承包了化工总厂,以石灰为原料,生产工业填充料轻质碳酸钙。

创业成功,父子俩却越来越有危机感:初级产品市场竞争激烈,国家治污力度不断加码,企业经营越来越难。几经尝试,他们转向高端产品——活性钙。这种钙比普通钙附加值高30%,而且是“零污染生产”。

如今,他们的公司已成为长江以北规模最大的活性钙专业生产企业。

“这些年,井陉环保过了三道坎:2008年北京奥运、2010年‘十一五’末、2014年APEC。每过一道坎,都关停一批污染企业。”井陉县环保局副局长刘国建说,“2015年要过第四道坎:‘十二五’末算总账,几种主要污染物治理必须达标,如果完不成,地方领导要受处理的。”

久经“沙场”,很多井陉人成了转型“老兵”。

早年,陈春明在县办水泥厂当办公室主任。2005年水泥厂倒闭,他砸过石头,卖过保险,还给民爆公司当过5年爆破员。过了50岁,人家怕他年纪大,点炸药跑不快,解除了合同,他才到了梁瑞锁的石子厂。

似乎事事不如意,可陈春明对生活保持着一份幽默:“我转型转惯了,再怎么转都有心理准备。”

记者问:“到2017年石子厂关掉时你56了,怎么办?”

“车到山前总有路。”他嘿嘿笑,忽然,又高声说,“我的儿女都很争气!”言语间透着一股草根的坚韧。

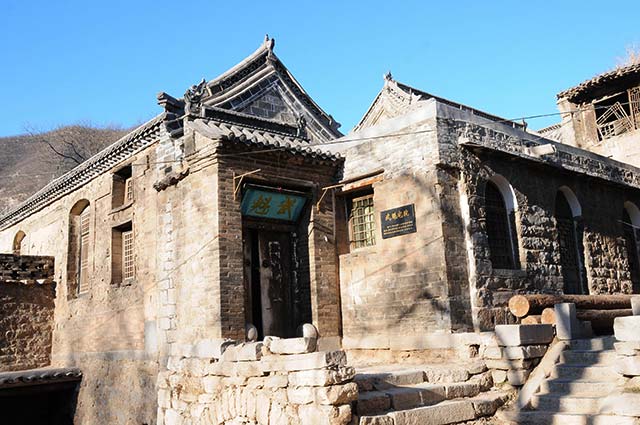

梁瑞锁则把希望寄托在了老家——南障城镇大梁江村,太行山里一个古村落。全村房子都用石头垒成,完整地保持着明清风貌。他决定开发旅游,两年来投入三四百万元,请专业团队做规划、修老房。

“从小生活在这儿,也不觉得啥,现在越研究越觉得有文化内涵。”他说,“国家领导说让人‘望得见山,看得见水,记得住乡愁’,我就是做‘乡愁’的文章。”

相隔两千多年,两场“背水一战”遥相呼应,情势、战况、士气异曲同工。当年速战速决,而今则是持久战,大幕刚刚拉开。(参与记者:王民、骆学峰)