面对一处处石子堆,陈春明一个人看守公司大门快两个月了。

距北京约300公里、主营建筑石子开采加工的上安镇为达公司,因当地采取粉尘治理特殊措施而在今年秋天关停,接着按惯例在四个月的冬季取暖期不能开工。

比起“放长假”的其他一百多员工,53岁的陈春明是幸运的,每月能拿2600元,但他知道,这份工资可能领不了多久了。

心理压力最大的是他的老板梁瑞锁。随着治污力度不断加大,公司现在一年有半年不能生产。更严峻的是,井陉已出台规定,矿山开采和石子加工企业,各类证照到期后一律不续办,让这个行业逐渐从全县退出。

为达公司的采矿证2017年到期。这个凝结着梁瑞锁十多年心血的企业,到时自然关闭。2002年他借钱创业,和工人一起上山抡大锤、砸石头,“每根钉子都是亲手买来的”。他舍不得关,但“英雄要识时务”。

井陉以矿山资源闻名,特别是石灰石,储量占全国十分之一,钙镁年产量占全国市场三分之一。而今,治理大气污染首先要对这个支柱产业开刀。

去年11月,全县所有矿山开采及石子企业实施停产治理,连根拔掉了308家污染企业。加上此前关掉的企业,仅税收就损失上亿元。

主管工业的副县长孙亚鹍坦言:“今年,全县工业增加值增长率只要不是负数,心里就很安慰了。”

当年,韩信手下将士忐忑:前有7倍于我的敌军,后有滔滔大河,何去何从?

而今,井陉人面临挑战:环境生态保护和经济发展的矛盾,该怎么应对?

事实上,整个河北都面对这样的纠结。钢铁、电力、水泥、玻璃四大传统行业GDP贡献最多,但也是污染大户,其大气污染物排放量占六成以上。治污,必须“自伤筋骨”。2014年上半年,河北GDP增速一度降至全国倒数第二。

然而,记者采访的大多数人都认同“增长诚可贵,生命价更高”。

在距为达公司数百米的三合庄村,村民高凤娥家里有人在附近钙厂上班,但她盼着早一天摆脱灰尘之苦:“晾衣服、晒粮食都会沾灰。洗衣服都得先看风向。”

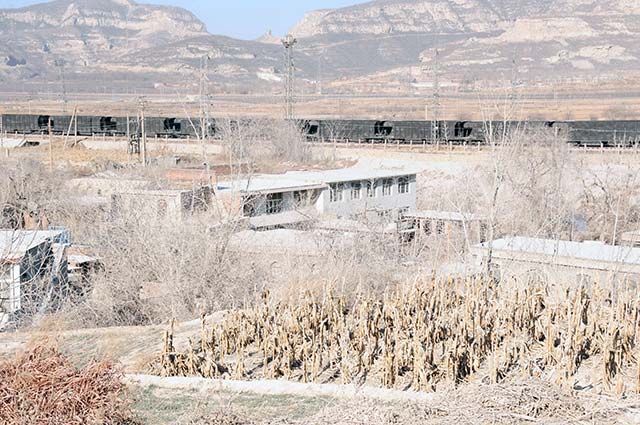

在这里,空气中总是弥漫着石粉味。房顶、墙头、玉米秸,四处沾满粉尘。几畦菠菜看不出绿色。最“壮观”的是一排落光叶子的大树,树干、枝条上全是白灰,宛如北方雪后银妆素裹的“树挂”。

“现在,环保是头等大事。”梁瑞锁说,“个人利益得服从国家大局,当前服从长远。干企业影响了大家伙儿,害了子孙,该关就得关。搞经济,先得把治污想到前头。咱们现在才治,已经晚了。”